最初にチェック! 【病気の概要】

- 多飲多尿、皮膚症状、腹部の膨満がある場合は注意

- 犬での発生率が高い内分泌疾患

- しっかり確定診断することが大事

クッシング症候群は副腎皮質機能亢進症とも言われ、副腎皮質から分泌されているホルモンが何らかの理由により過剰に産生されて、生体に好ましくない作用を及ぼす内分泌疾患です。

犬での発生率が高く、多飲多尿(水を良く飲み、尿が多い)、皮膚が薄い、脱毛、腹部の膨満、筋肉の萎縮などの症状が特徴です。

疑われる場合は、どのタイプのクッシング症候群かを確定診断して治療することが大事です。

なお、猫では非常にまれな病気です。

さらに詳しく

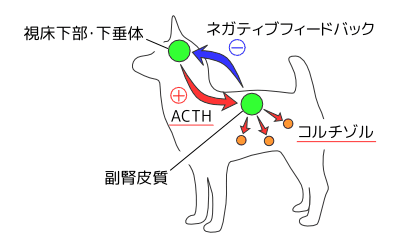

正常なホルモン調節機構

動物がストレスを受けると、まず脳の視床下部が下垂体での副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の産生を促します。

次にACTHによって刺激された副腎皮質から、コルチゾルをはじめとする副腎皮質ホルモンが分泌されます。コルチゾルは血糖値の上昇等のストレス反応を起こして生体を守ります。

コルチゾルは同時に視床下部や下垂体に対して抑制作用を示し、分泌が過剰になりすぎないように調節しています。これをネガティブフィードバックといいます。

これらの作用によって血中のコルチゾル濃度は一定範囲に保たれています。

原因

クッシング症候群は原因によって2種類に分けられます。

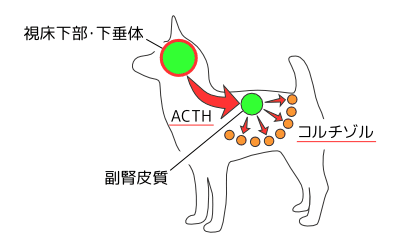

下垂体性クッシング症候群

全体の80~90%を占めます。脳の下垂体に異常を持つもので、多くは下垂体腺腫が原因です。ACTHを過剰に産生し、副腎皮質が刺激されてコルチゾルを過剰に分泌します。

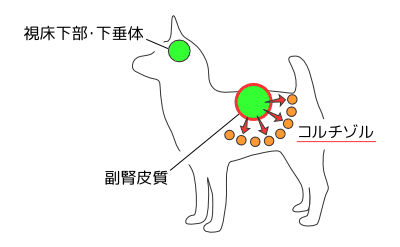

副腎性クッシング症候群

全体の10~20%を占め、副腎腫瘍が原因です。ACTHによる刺激の有無に関わらず副腎皮質から勝手にコルチゾルが分泌され、過剰になります。

症状

- 多飲多尿が最も多い症状です。食欲も増すことがあります。

- 皮膚が薄くなって血管が目立つようになったり、左右対称の脱毛、色素沈着などが見られます。

- 肥満や肝臓の腫大、筋肉の萎縮によって腹部が膨満して垂れたようになります。

- その他、呼吸器症状や神経症状も見られることがあります。

診断

この病気は検査法が確立されています。身体検査によって病気が疑われた場合は、血液検査や尿検査、超音波検査を行うことによってほぼ検出できます。

治療法の選択に大きく関わるため、病気の検出と同時に下垂体性か副腎性かを区別することが重要です。下垂体性の場合は、追加検査としてMRIの撮影をお勧めすることがあります。

治療

実際の治療は様々な事情により内服で行われることが多いです。

しかし、内服は「治癒」よりも「症状の緩和」を目的にしています。クッシング症候群の治療ではまず外科手術やエックス線照射を検討し、それが適用できない場合に内科治療を選択する方が良いでしょう。

下垂体性クッシング症候群の治療

下垂体はレントゲン検査や超音波検査では判断できないため、通常はMRI撮影が必要になります。それによって外科手術やエックス線照射などの治療法を選択します。

ただし、これらの検査や治療は麻酔をかけることになります。

麻酔リスクが高いケースや外科手術が適用できないケースでは内科治療を選択します。

内科治療の目的は症状の緩和であり、生活の質をより良いものにすることです。副腎皮質ホルモンの合成を抑制したり、副腎皮質を破壊したりする薬を用います。

症状の変化をチェックしながら定期的に血液検査などを行いますが、特に電解質が乱れることがあるので注意します。

コルチゾル濃度を適切にコントロールできるような内服の目処がつくまでには、複数回の検査が必要になることがあります。

また、内服によって副腎皮質機能「低下」症を引き起こすことがあり、その場合には治療法が大きく異なりますので治療期間中は常に注意が必要です。

内科治療のリスクとして、下垂体が著しく大きくなっているケースで内服を始めると、コルチゾル分泌が抑制されてネガティブフィードバックが消失し、下垂体が急速に大きくなって病状が悪化することがあります(ネルソン症候群)。

これがMRIをお勧めする理由の1つです。

副腎性クッシング症候群の治療

副腎は左右に1つずつありますが、副腎腫瘍はそのどちらかが侵されているケースが多く、大きさは超音波検査によって判断できます。

CTやMRIの撮影、外科手術の際にはやはり麻酔をかけることになりますが、下垂体性の場合と異なりリスクはあってもまず外科手術を検討するべきです。

副腎腫瘍を内服でコントロールすることは非常に困難であり、投薬内容や量を調節しても、症状の緩和も得られないまま命に関わる可能性があります。

内科治療を行うのは外科手術が不可能なケースに限られます。